人類の夢、 宇宙太陽光発電技術の社会実装を加速する

1968年に米国のPeter. Glaser博士が提唱した宇宙太陽光発電システム(Space Solar Power System:SSPS)。宇宙空間に巨大な太陽電池とマイクロ波送電アンテナを配置し、太陽光エネルギーをマイクロ波として地球上のアンテナへ送電し、エネルギー源として用いる構想だ。NASAを中心に欧米で研究開発が進む中で、日本は1990年代以降本格的に参入し、研究を牽引してきた。完成は50年以上先と言われる技術について、松室氏は様々な産業と応用可能性を検討することで、自ら社会実装を加速したいという想いを抱いていた。

マイクロ波電力伝送に魅せられて

「宇宙太陽光発電」との出会いは、高校生の頃に参加したシンポジウム。本分野の権威である京都大学篠原真毅教授の研究室へ入り、研究を始めた。SSPSには、発電、送電、受電と統合システムという大きく4つの研究領域があり、松室氏の専門は送電だ。地上からの信号でアンテナの位置変化を測定し、補正することで安定してビームが届くようにする「レトロディレクティブ技術」において、漏洩電力を極小化する「低漏洩ビームフォーミング技術」で研究成果を蓄積してきた。一方で、「構想は大きいが、社会実装までの時間軸が長すぎる」と悩んでもいた。そこで、宇宙より先に、地上の産業現場へ応用することで、開発を加速できないだろうかと考え滋賀テックプランターへエントリーしたのだ。

早期社会実装に向けたプラン構築

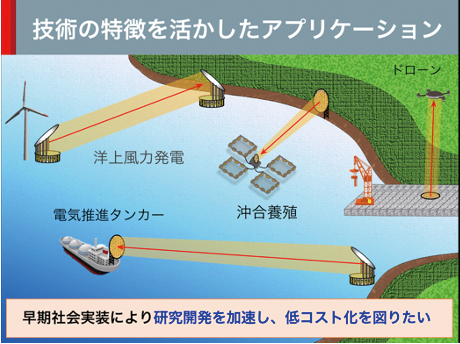

低漏洩ビームフォーミング技術は、アンテナ同士が移動する状況において強みを持つ。そこで、例えば洋上風力発電施設から陸への送電、陸からタンカーへの送電など、揺れや移動が伴う環境において応用できないかと考えた。また、実証試験に必要なアンテナのサイズやコストも試算し、エントリー時や、ファイナリスト選出後の登壇までのプロセスの中で、ビジネスプランを磨いた。その結果、滋賀テックプラングランプリ2020では見事、特別賞を受賞した。また、その後10月のマリンテックグランプリでもフォーカスシステムズ賞を受賞した。

夢に向かっての模索は続く

現在は、企業賞授与企業含め、様々なパートナー企業との連携仮説を議論している。次は小さな実証試験などを行いたいが、最低でも数百万円というコストがかることがネックとなりまだ実行に至っていない。リアルテックスクール(P19)を受け、起業して教員と経営者を両立する意義や可能性を考えてみたり、助成金への申請を検討してみたりと、模索は続く。人類の夢の技術SSPSの社会実装加速へ向けた松室氏の挑戦は、まだ始まったばかりだ。

滋賀テックプランター vol.05 (2021年4月 発刊)

技術の特徴を活かしたアプリケーション