AI x IoT x 個人情報の取扱いアイデアで、未来の医療を描く

現在、患者の医療情報は受診された医療機関ごとにカルテとして保存されており、医療機関間でのスムーズな情報共有ができていない。また、医師法により保存期間は5年とされており、古いデータは破棄される可能性がある。医療カルテは、なんらかの症状が発生した場合に、病気を推測したり、適切な医療機関を検討する際にも役立つ。大病院を中心に電子カルテへの移行が進む中、岩成氏らはこの医療情報を生涯に渡って効率よく活用する新しい手法を提案した。

認知症のAI画像診断ソフトがきっかけ

同チームメンバーで脳神経外科医の椎野准教授は、認知症診断の効率や精度を高めるために、脳のMRI画像から認知症の診断や、疾病予測をするAIソフト「BAAD※1」を開発している。このソフトはすでに、同大学病院の「ものわすれ外来」で活用されている。さらに診断データを、電子カルテに共有したり、国内外の大学間でも共有したりできる「AI-PACS-電子カルテ双方向システム」も開発し、実装している。こういった、AIやIoTの開発経験をもとに椎野准教授と議論し、今回の提案プランに至ったという。

個人端末を活用した新しい仕組み

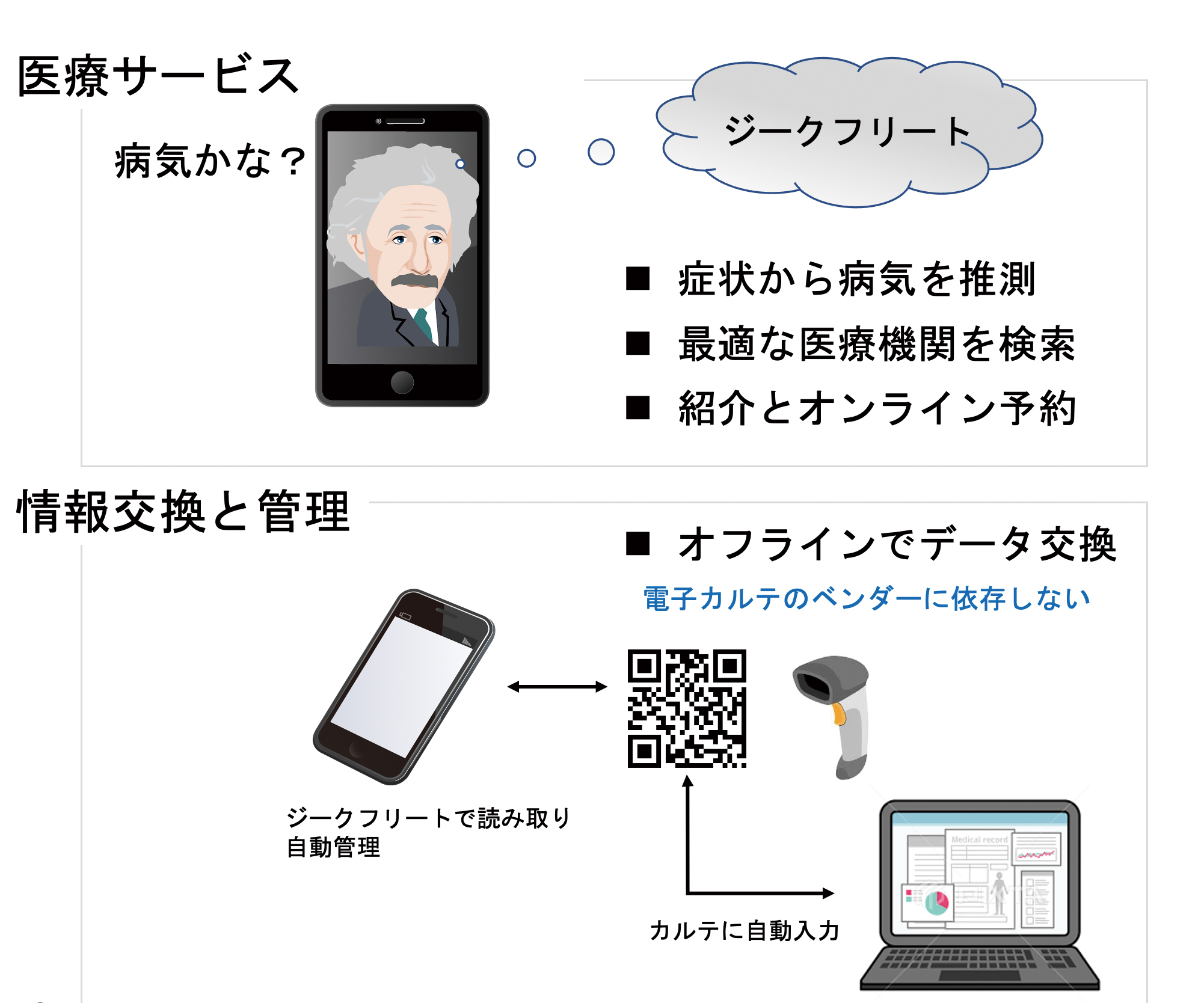

岩成氏らの提案した、スマホ等端末のAIソフト「ジークフリート」のポイントは大きく2点ある。一つは、「頭全体の頭痛」「吐き気あり」「突然発症」などの症状を入力すると、診断予測(AI)をし、更に近隣にある適切な医療機関の検索、紹介、予約(IoT)までしてくれることだ。もう一つは、電子カルテ情報を個人の端末でパスワード付きで管理し、医療機関ではQRコード等で瞬時に読み取り、電子カルテに反映される方式とすることだ。このシステムは電子カルテのベンダーに影響されないため、どこの医療機関を受診しても、患者側から医療機関へ、医療機関から患者側へデータの交換がスムーズにできる。例えば、既往歴や生活習慣、内服薬やこれまでの検査内容などの情報をやり取りできる。「個人端末での管理は、簡単でかつ本人の意志で情報のやり取りができるので、個人情報保護の観点からも理にかなっているのです」。

診断AIの統合サーバー開発へ

グランプリでは、医療現場に精通した課題認識と解決手法への先進性を評価され、京セラ賞を受賞。また、その後パートナー企業との面談なども行い、実用化に向けた議論を重ねている。現在は、チームメンバーである立命館大学の情報理工学部の研究者らとともに、複数のAIソフトの診断結果を統合させられるサーバーの開発を行っている。「将来的には、ジークフリートが紹介した先の医療機関の評価を利用者にしてもらうなどの仕組みも構築したい」と、医療情報をスマートに活用できる社会の実現へ向けて、アイデアは広がる。

滋賀テックプランター vol.05 (2021年4月 発刊)

ジークフリートの機能と個人情報の取扱いについて