環境DNA分析で、生物多様性を「知る」から「守る」へ

河川や湖の水がコップ1杯分あれば、そこにどんな生物がいるのかがわかる。そんな「環境DNA分析」のプランで、龍谷大学の山中 裕樹氏は、2017年開催の第2回滋賀テックプラングランプリにて最優秀賞およびヤンマー賞を授賞した。翌2018年には、環境DNA学を育成、発展させることを目的とした環境DNA学会を設立し、現在も精力的に活動を続けている。

技術を外に出すために、何かを変えたい

河川や湖から採集した水には、そこに棲んでいる生き物の粘液や排泄物由来のDNAが含まれている。それを解析することで、そこにどんな生き物が生息しているのかがわかる「環境DNA」の研究を、山中氏が当時の同僚とともに開始したのは2009年のこと。滋賀テックプランターに参加した2017年時点において「環境DNA」は、まだ学術の世界のものだった。生物多様性を数値化できるこの技術を、産業界で使ってもらうにはどうしたらいいか。そんなことを考えていた山中氏は、「自分とまったく違う分野の人の前で環境DNAの話をしたら、何かが変わるのではないか」とエントリーした。

「誰でも同じようにできる」ことの大切さ

グランプリでのプレゼン後、山中氏には講演等で環境DNAについて話す機会が増えた。それに伴い、この分析技術について知っている人も増えてきたという実感がある。そこに生息する生き物の種類が「簡単に」わかるということから、今や環境DNA分析は様々な人の手によって行われるようになった。一方で山中氏は、それらの分析結果の精度を懸念している。「この技術が普及したときに、分析データのクオリティを担保できなければ、技術自体が信用されず使われなくなるのではないかと心配をしていました。それが現実のものとなる可能性があります」。技術を広めるためには、分析手法のマニュアル化や、結果を評価する仕組み作りなども必要だ。

追い風を受け、技術をさらに高める・広める

近年、CSR活動として、多くの企業が環境保全や生物多様性に関する取り組みに力を入れている。2020年には環境省 自然環境局 生物多様性センターから「環境DNA分析技術を用いた淡水魚類調査手法の手引き」が公開されるなど、国も動いている。こういった追い風を受けて山中氏が目指すのは、「環境DNA」の分析結果を使って生物多様性を「知る」だけでなく、「守る」につなげることだ。長期間かけてデータを蓄積し、その経時変化を見ることによって、そこに生息する生き物の変化や適正なバランスが見えるようになり、生物多様性を保全するための施策が打てるようになる。そのためにはデータをどのように「読む」のかが重要。ここに、この技術をビジネスにし、広げるためのカギがありそうだ。

滋賀テックプランター vol.06 (2022年7月 発刊)

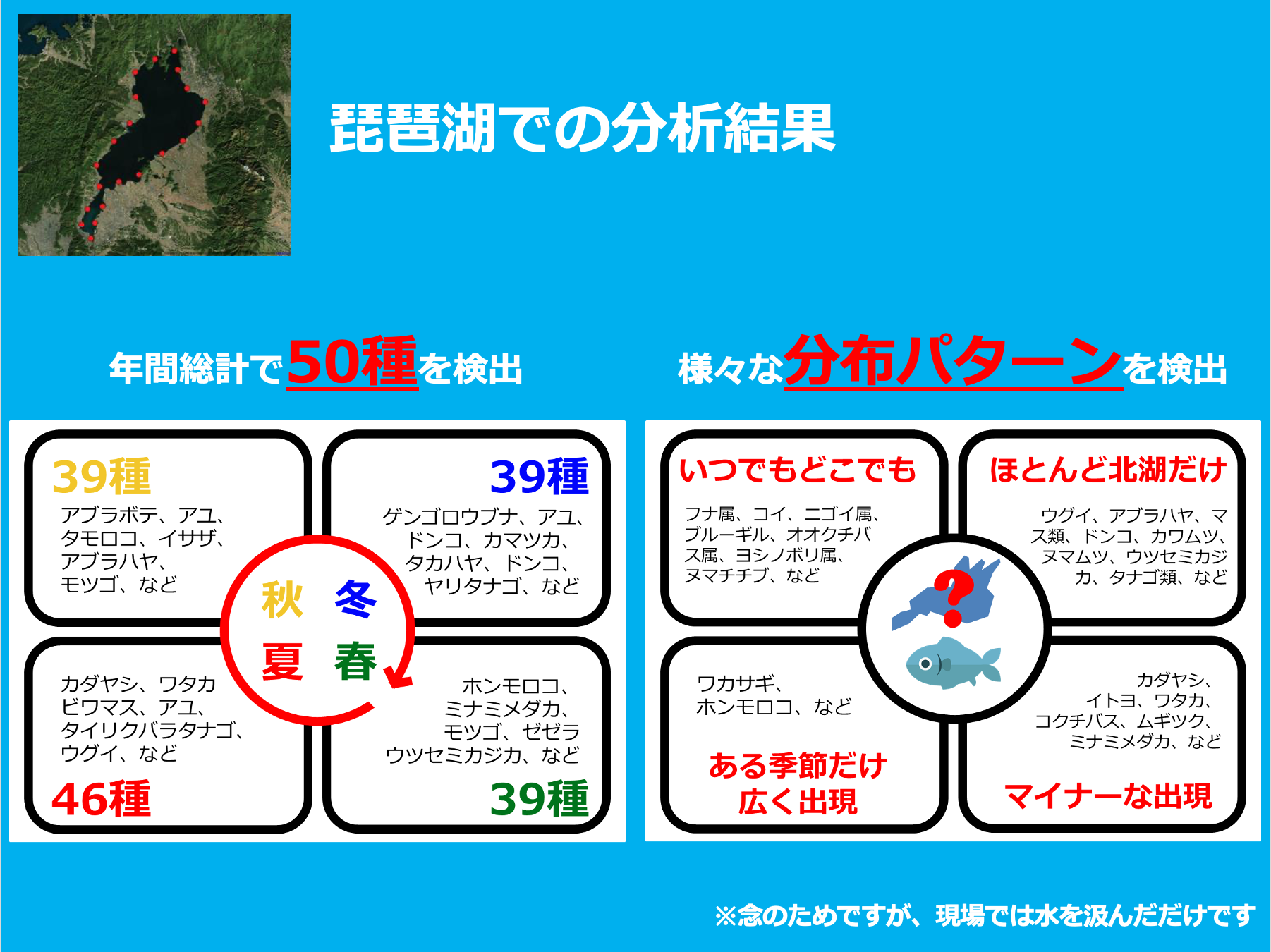

コップ1杯の水を汲んでDNA分析を行うだけで、これだけのことがわかる。